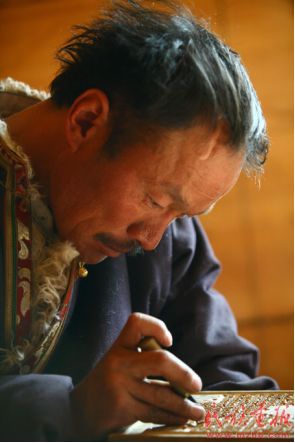

刻版既要高超技艺,又需极强的耐心。

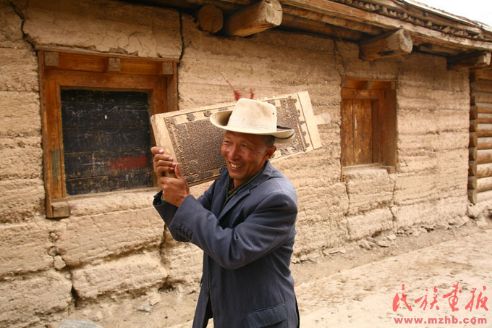

完成一个雕版的制作是件很开心的事

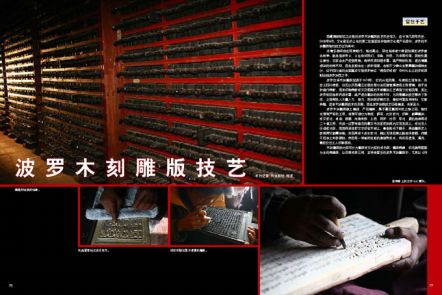

西藏昌都地区江达县的波罗木刻雕版技艺历史悠久,迄今有几百年历史。2008年6月,文化部正式公布的第二批国家级非物质文化遗产名录中,波罗的木刻雕版制作技艺位列其中。

沿着多曲河自北而南前行,越过高山,穿过延绵数十美丽如画的波罗峡谷地带,就来到波罗乡。乡长告诉我们,冲桑、古色、外冲等村落,因地处高山峡谷,农牧业生产受到限制,森林资源却很丰富,盛产质地优良、适合精雕细刻的优质木材,因此在相当长一段时间里,当地不少群众主要靠雕刻维持生计。位于四川省的全国重点文物保护单位“德格印经院”中80%以上的印经版都出自波罗刻匠之手。

波罗古泽木刻雕版起源于1676年,它的兴起发展,与德格土司有关,历史上四川德格、白玉以及西藏江达县的部分治区曾隶属德格土司管辖。由于当时盛行佛教,用来印制佛教经文及图案的木板雕刻工艺得到了空前发展,加上波罗地区森林资源丰富,盛产适合雕刻的优质木材,为发展雕刻技艺提供了条件。土司等投入大量人力、物力,用刻版印刷方法,兼收并蓄各种学科、文献典籍,促进木刻雕版技术的发展,因此波罗刻版技艺日趋精湛,传承至今。

波罗木刻雕版做工精细、产品精美,属于藏区雕版中的上乘之品。制作过程有严格的工序,流程可细分为裁纸、撰写、内文校对、印刷、临摹雕刻、经文校对、进油、晾晒、兑制朱砂、上色、防护、分页、核对、捆扎包装等近二十道工序。先找一位享有盛名的藏文书法家把刻版内文写在纸上,经过多人仔细校对后,用特殊液体把文字印在木板上,拿到阳光下晒干,再由雕版艺人按照原文临摹刻制。成品再经十余次校对,确认无误后刷上酥油汤晾晒,待晒干后涂上朱砂颜料,然后用一种能防虫蛀的植物熬成水,将成品浸泡、清洗,最后交付工人印刷即成。

木刻雕版按内容可分为雕版经文内容的经书版,雕版佛像、风马旗等图案为主的佛像版,以及美术版三种。在种类繁多的波罗木刻雕版中,尤其以《丹珠尔》和《甘珠尔》的经文刻版最为著名,两部经书用朱砂颜料印刷,堪称经典印版。

来到雕版匠人云集的冲桑村,我们走进80多岁的雕版工匠邓泽的家,在二楼的窗户边,老人一边娴熟地刻着版,一边时不时地与身边的儿子交流着。老人告诉我们,刻版用的木料很讲究,一般选用不易裂纹的“桦胶树”,选取直而无疤树段,分割、除水分后,放在畜粪堆中浸泡一年,再拿出来熏烘、刨平,就成了版胚。木版雕刻工具有剃刀、刷子、磨石、牛皮护膝等近四十余种,其中常用工具十多种。

邓泽老人18岁开始学习木刻雕版,细算起来已有60多年了,现在他家一年可刻上百个版,除传统木刻雕版外,随着旅游业发展,也刻些小版作为旅游纪念品。邓泽家的多数雕版都销往四川德格印经院和石渠县,以及西藏的安多等地。现在还有人专程上门定做,刻完后电话通知来取货。雕版的大小和质量决定价格,大的可以卖到600元左右,小的大概50元,有的家庭一年刻雕版收入就有几万元。冲桑村村长尼江告诉记者,他们村有的人在德格印经院刻雕版刻了十几年,一年工作八个月,包吃住,一年能有上万元收入。

如今,波罗木刻雕版制作工艺已发展到附近的四川德格县、石渠县,西藏昌都类乌齐、林芝波密等地,被外界尊称为木刻雕版的“鼻祖”。

资料来源:民族画报